Choisir un statut juridique n’est pas une simple formalité, c’est l’acte fondateur qui détermine la résilience de votre entreprise face à l’avenir.

- Un statut mal préparé ou basé sur un modèle gratuit peut directement menacer votre patrimoine personnel en cas de difficultés.

- L’option la plus simple aujourd’hui, comme la micro-entreprise, peut devenir un frein majeur à votre croissance de demain.

Recommandation : Abordez ce choix comme un acte de « couture juridique », en pensant à la scalabilité et à la protection à long terme de votre projet.

Lancer son entreprise est une aventure exaltante, mais elle commence souvent par un labyrinthe de questions anxiogènes. Au cœur de ce dédale se trouve une décision capitale, souvent perçue comme une simple formalité administrative : le choix du statut juridique. Micro-entreprise, SASU, EURL… Les options sont nombreuses et le jargon, complexe. Beaucoup d’entrepreneurs, pressés de se lancer, optent pour la solution qui semble la plus simple ou la moins chère à l’instant T, en se disant qu’ils pourront « toujours changer plus tard ».

Cette approche, bien que compréhensible, est une erreur stratégique. Elle revient à construire une maison sans se soucier de ses fondations. On se concentre sur le chiffre d’affaires, le produit, le marketing, en oubliant que le statut juridique est la première armure qui protège non seulement l’entreprise, mais aussi l’entrepreneur et son patrimoine personnel. C’est lui qui dictera votre fiscalité, votre protection sociale, votre capacité à lever des fonds, à vous associer ou encore à transmettre votre activité.

Mais si la véritable clé n’était pas de choisir un statut pour aujourd’hui, mais de concevoir une structure capable d’évoluer avec vos ambitions ? Cet article n’est pas une simple liste d’avantages et d’inconvénients. Il a été conçu comme une consultation stratégique pour vous aider à voir au-delà de la « case à cocher ». Nous allons déconstruire les mythes, analyser les implications cachées de chaque option et vous donner les outils pour bâtir une structure juridique qui ne sera pas un poids, mais un véritable bouclier pour votre croissance future.

Pour ceux qui souhaitent une synthèse visuelle des enjeux, la vidéo suivante résume l’essentiel des points à considérer pour faire le bon choix. Elle constitue une excellente introduction aux concepts que nous allons approfondir ensemble.

Cet article est structuré pour vous guider pas à pas dans cette réflexion stratégique. Chaque section aborde une facette cruciale du choix de votre statut, des fondations de la protection de votre patrimoine aux clauses les plus pointues pour anticiper l’avenir.

Sommaire : Bâtir l’armure juridique de votre projet d’entreprise

- Entrepreneur en nom propre ou société : la question qui détermine l’avenir de votre patrimoine

- SASU : le statut miracle pour les start-ups ? Ce qu’on ne vous dit pas

- Micro-entreprise : le faux bon plan qui peut freiner votre croissance

- Comment choisir un statut juridique qui ne bloquera pas votre développement dans 2 ans ?

- Les statuts de votre société : pourquoi un modèle téléchargé sur internet est une très mauvaise idée

- Rémunération ou dividendes : le calcul à faire pour payer moins d’impôts

- Le pacte d’associés : le contrat de mariage de votre entreprise

- Ne laissez pas un imprévu détruire votre entreprise : le guide de la sécurisation 360°

Entrepreneur en nom propre ou société : la question qui détermine l’avenir de votre patrimoine

La toute première décision structurelle que vous devez prendre est fondamentale : allez-vous exercer votre activité en votre nom propre (entreprise individuelle) ou créer une entité morale distincte (une société) ? Cette question n’est pas anodine, car elle définit la frontière entre vos biens personnels et les actifs de votre entreprise. Pendant longtemps, l’entreprise individuelle signifiait une confusion totale des patrimoines, exposant vos biens personnels aux dettes professionnelles. Heureusement, la législation a évolué pour offrir une meilleure protection.

En effet, depuis le 15 mai 2022, la loi instaure une séparation automatique entre le patrimoine personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel. Cela signifie que seuls les biens « utiles à l’activité professionnelle » peuvent être saisis par les créanciers de l’entreprise. C’est une avancée majeure qui constitue une première forme de bouclier. Cependant, cette protection a ses limites. Comme le souligne un expert juridique chez Legalstart, « la renonciation à la protection du patrimoine personnel est une étape souvent exigée par les créanciers, notamment lors de prêts bancaires, ce qui nécessite une négociation prudente. »

La création d’une société (EURL, SASU, SARL, SAS…) érige une barrière juridique bien plus étanche. La société possède son propre patrimoine, distinct du vôtre. Votre responsabilité est alors, en principe, limitée au montant de vos apports. Cette distinction est cruciale non seulement pour la protection, mais aussi pour la crédibilité et la pérennité de l’entreprise. Une société peut plus facilement accueillir des investisseurs, évoluer, ou être transmise. Le choix initial entre nom propre et société est donc le premier acte d’ingénierie patrimoniale de votre vie d’entrepreneur.

SASU : le statut miracle pour les start-ups ? Ce qu’on ne vous dit pas

La Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU) est souvent présentée comme le statut idéal pour les porteurs de projet solo, en particulier dans l’écosystème des start-ups. Sa grande souplesse statutaire, la protection sociale du dirigeant assimilé-salarié et la facilité à faire entrer des investisseurs en sont les arguments phares. Si ces avantages sont réels, il est crucial de regarder l’envers du décor pour comprendre les contreparties souvent passées sous silence.

Le principal « secret » de la SASU réside dans le coût de sa protection sociale. Le président de SASU, affilié au régime général de la Sécurité sociale, bénéficie d’une couverture quasi-identique à celle d’un salarié. Cette excellente protection a un prix : des charges sociales très élevées. Le tableau ci-dessous illustre clairement la différence de coût par rapport à un gérant d’EURL relevant de la sécurité sociale des indépendants (TNS).

Cette simulation montre l’arbitrage à réaliser entre le niveau de protection et le coût pour l’entreprise. Comme le souligne un expert, les charges peuvent être un facteur déterminant dans la santé financière d’une jeune entreprise.

| Critère | Président SASU (Assimilé salarié) | Gérant EURL (TNS) |

|---|---|---|

| Charges sociales (%) | Environ 80% | Environ 45% |

| Validation trimestres retraite | Complète | Partielle |

| Accès assurance chômage | Oui (limitée) | Non |

L’autre point de vigilance est la fameuse « liberté statutaire ». Elle permet de tout organiser sur mesure, mais elle implique aussi une responsabilité immense. Un expert d’Asendens prévient : « La liberté statutaire de la SAS peut devenir un piège si les fondateurs ne sont pas bien accompagnés, avec des coûts de rédaction élevés et des clauses contradiratoires possibles. » Envisager une levée de fonds future nécessite d’anticiper des clauses complexes comme les bons de souscription d’actions ou les actions de préférence pour ne pas perdre le contrôle. La SASU est un outil puissant, mais qui exige une maîtrise technique pour ne pas se retourner contre son créateur.

Micro-entreprise : le faux bon plan qui peut freiner votre croissance

Le régime de la micro-entreprise séduit par sa promesse de simplicité : création en quelques clics, obligations comptables allégées, calcul des cotisations sociales basé sur le chiffre d’affaires encaissé. Pour tester une idée ou démarrer une activité d’appoint, il représente une porte d’entrée incontestablement facile. Cependant, le considérer comme une solution pérenne sans en comprendre les limites structurelles est une erreur qui peut coûter cher à votre développement.

Le premier piège est celui de la rentabilité. Le régime micro-social et fiscal fonctionne sur la base d’un abattement forfaitaire pour frais professionnels. Vous ne pouvez pas déduire vos charges réelles (achats de matériel, loyer, sous-traitance, etc.). Comme le rappelle un expert fiscaliste de Captain Contrat, « le régime micro-entreprise, malgré sa simplicité, limite la déductibilité des charges réelles, ce qui peut devenir désavantageux avant même d’atteindre les plafonds. » Si vos dépenses dépassent cet abattement forfaitaire, vous payez des impôts et des cotisations sur de l’argent que vous n’avez pas réellement gagné.

Le second frein majeur est le plafond de chiffre d’affaires. Bien que régulièrement revalorisés, ces seuils (par exemple, 77 700 euros pour les prestations de services) peuvent être atteints plus vite que prévu en cas de succès. Le dépassement vous oblige à basculer vers un régime réel, un changement qui doit être anticipé pour ne pas subir une transition chaotique. De plus, ce statut n’est pas adapté si vous envisagez de vous associer ou de lever des fonds, car il est intrinsèquement lié à votre personne physique. La micro-entreprise est un excellent tremplin, mais il faut savoir à quel moment en descendre pour construire une structure plus ambitieuse.

Comment choisir un statut juridique qui ne bloquera pas votre développement dans 2 ans ?

L’erreur la plus fréquente est de choisir un statut en ne regardant que le présent : l’activité de départ, le chiffre d’affaires de la première année, l’absence d’employés. Or, un statut juridique doit être envisagé avec une vision à 3 ou 5 ans. Il doit être une fondation solide sur laquelle bâtir, et non un carcan qui vous étouffera dès que vous voudrez accélérer. C’est ce que l’on appelle la scalabilité juridique.

Penser « scalabilité », c’est se poser les bonnes questions dès le départ. Envisagez-vous d’embaucher vos premiers salariés ? Prévoyez-vous de faire entrer un associé ou des investisseurs ? Votre modèle économique implique-t-il de gros investissements initiaux ? Un conseiller de Legalstart insiste sur ce point : « Il est essentiel de choisir un statut en pensant à la scalabilité juridique, et non seulement à l’activité présente, pour ne pas freiner les embauches ou l’ouverture du capital dans 3 à 5 ans. » Par exemple, une EURL est plus complexe à transformer en SAS (la structure préférée des investisseurs) qu’une SASU qui deviendra naturellement une SAS avec l’arrivée de nouveaux associés.

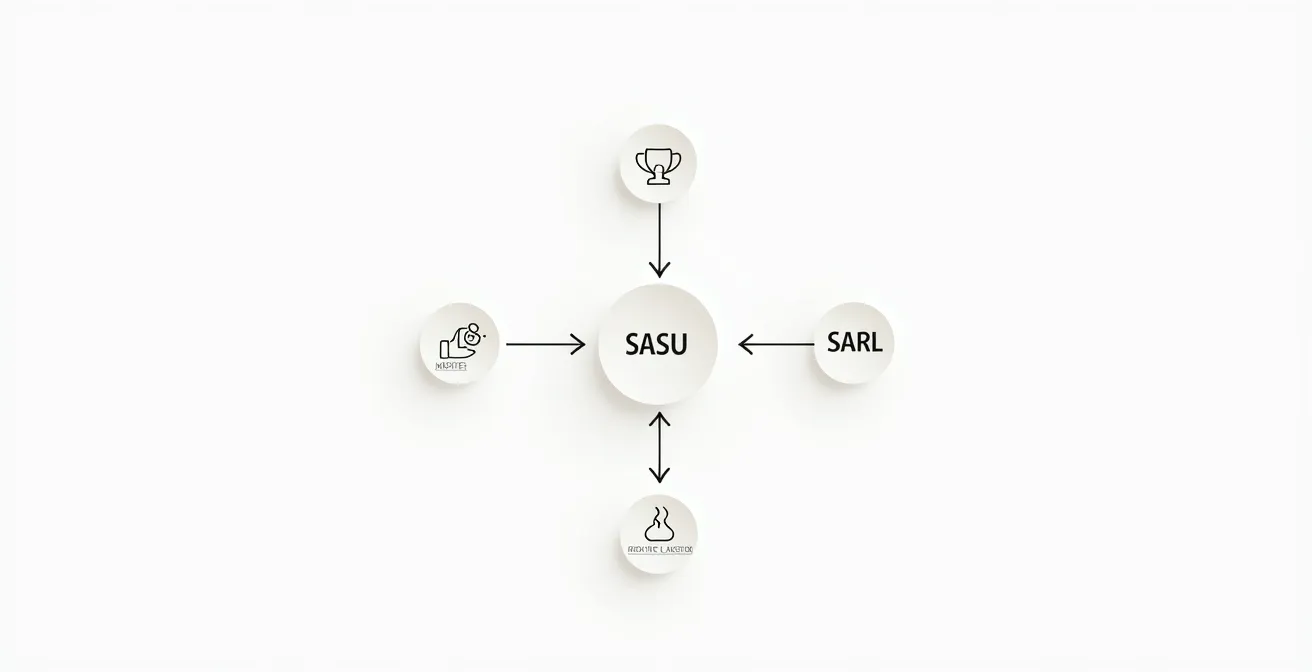

L’arbre de décision ci-dessous schématise les chemins d’évolution possibles. Il ne s’agit pas d’une règle absolue, mais d’une illustration des transitions les plus courantes et stratégiques. Choisir le point de départ adéquat facilite grandement les évolutions futures et évite des refontes juridiques coûteuses et complexes.

Cette vision à long terme doit se traduire concrètement dans vos statuts. Prévoir dès la création des mécanismes pour l’arrivée de futurs partenaires, même si vous êtes seul au départ, est un gain de temps et de sécurité considérable. La scalabilité juridique n’est pas une option, c’est une nécessité pour toute entreprise qui a de l’ambition.

Les statuts de votre société : pourquoi un modèle téléchargé sur internet est une très mauvaise idée

Face au coût d’un accompagnement juridique, la tentation est grande : télécharger un modèle de statuts gratuit sur internet, remplir les champs vides et déposer le dossier. C’est une économie de quelques centaines d’euros qui peut vous coûter des dizaines de milliers, voire la totalité de votre entreprise, quelques années plus tard. Les statuts ne sont pas un simple document administratif ; ils sont la constitution de votre société, sa loi fondamentale.

Un modèle standard est par définition générique. Il ne tient compte ni de votre activité spécifique, ni de votre vision, ni de vos relations avec d’éventuels futurs associés. Il est souvent obsolète et ne reflète pas les dernières évolutions législatives. Les conséquences peuvent être désastreuses. Plus de 20% des entreprises rencontrent des problèmes juridiques liés à des modèles de statuts obsolètes ou incorrects. Ces problèmes vont de la clause ambiguë qui sème la discorde entre associés au blocage total de la prise de décision.

Pire encore, des statuts mal rédigés peuvent vous mettre en porte-à-faux avec la loi sans même que vous en ayez conscience. Un spécialiste en droit des sociétés alerte : « Des statuts mal rédigés peuvent entraîner un abus de bien social involontaire, notamment en EURL ou SARL, avec des conséquences juridiques graves. » Par exemple, une clause de rémunération du gérant trop vague ou mal encadrée peut être requalifiée et entraîner des sanctions pénales. Faire rédiger ses statuts par un professionnel n’est pas une dépense, c’est le premier investissement pour sécuriser votre projet. C’est l’acte de la « couture juridique » : adapter le vêtement à votre morphologie et à vos ambitions, plutôt que de flotter dans un costume taille unique qui craquera à la première tension.

Rémunération ou dividendes : le calcul à faire pour payer moins d’impôts

Une fois la société créée, l’une des questions récurrentes pour le dirigeant est : comment me rémunérer de la manière la plus intelligente possible ? L’arbitrage entre se verser une rémunération (qui s’apparente à un salaire) et percevoir des dividendes (une partie des bénéfices de l’entreprise) est au cœur de l’optimisation fiscale et sociale. Il n’y a pas de réponse unique, car le meilleur choix dépend de votre statut, de votre taux d’imposition personnel et de vos objectifs en matière de protection sociale.

La rémunération du dirigeant est soumise à des cotisations sociales. Élevées en SASU (environ 80% du net), plus faibles en EURL/SARL (environ 45%), ces cotisations ouvrent des droits à la retraite et à une couverture santé. Elles représentent une charge pour l’entreprise mais constituent votre salaire différé. Les dividendes, quant à eux, ne sont pas soumis aux mêmes cotisations sociales (avec une nuance importante pour les gérants majoritaires de SARL), mais sont fiscalisés.

Par défaut, les dividendes sont soumis au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU), aussi appelé « flat tax ». Comme l’indique la flat tax à 30% s’applique par défaut, mais il est possible d’opter pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Cette option peut être plus avantageuse si votre tranche marginale d’imposition est faible. Cependant, un expert-comptable précise que « les gérants majoritaires de SARL sont soumis à des cotisations sociales sur une partie des dividendes, ce qui complexifie l’arbitrage entre rémunération et dividendes. » Cette spécificité rend la simulation par un expert indispensable.

L’arbitrage idéal consiste souvent en un panachage : une rémunération suffisante pour valider ses trimestres de retraite et couvrir ses besoins courants, complétée par des dividendes pour le surplus. Ce calcul fin est le cœur de l’optimisation de la rémunération du dirigeant.

Le pacte d’associés : le contrat de mariage de votre entreprise

Si les statuts sont la constitution de votre société, le pacte d’associés en est le contrat de mariage. C’est un document complémentaire, signé par tout ou partie des associés, qui vient organiser leurs relations, leurs droits et leurs obligations de manière beaucoup plus détaillée et, surtout, confidentielle. Contrairement aux statuts qui sont publics, le pacte reste secret, ce qui en fait une arme stratégique redoutable.

Comme le formule un avocat en droit des sociétés, « le pacte d’associés, confidentiel par rapport aux statuts, est une arme stratégique pour organiser les relations de pouvoir sans exposer les clauses au public. » On peut y prévoir des règles de gouvernance très fines, les conditions de sortie d’un associé, des clauses de non-concurrence, ou encore la répartition des pouvoirs au-delà de ce que prévoient les statuts. C’est l’outil par excellence de l’anticipation des conflits.

Le pacte permet d’intégrer des clauses sur-mesure pour gérer les situations de crise. Par exemple, « la clause shotgun permet de résoudre rapidement un blocage total en forçant le rachat ou la vente des parts, mais doit être rédigée avec équilibre, » explique un expert juridique. De même, les clauses de « drag-along » (droit d’entraînement) et « tag-along » (droit de suite) sont indispensables pour préparer l’arrivée d’investisseurs et protéger à la fois les majoritaires et les minoritaires lors d’une cession. Il peut même être utilisé pour fidéliser des employés clés en leur octroyant des actions ou des BSPCE (Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise) dont les conditions sont définies dans le pacte. Rédiger un pacte, c’est se dire : « Tout va bien aujourd’hui, mais préparons-nous au pire pour qu’il n’arrive jamais. »

À retenir

- Le choix du statut juridique n’est pas une formalité mais la première brique de votre stratégie de protection et de croissance.

- La simplicité apparente (micro-entreprise, modèles de statuts gratuits) cache souvent des risques importants pour votre patrimoine et des freins pour votre développement futur.

- Penser « scalabilité juridique » et « couture juridique » est essentiel : votre structure doit être conçue sur mesure et capable d’évoluer avec vos ambitions.

Ne laissez pas un imprévu détruire votre entreprise : le guide de la sécurisation 360°

Bâtir une armure juridique solide ne s’arrête pas aux statuts et au pacte d’associés. Une entreprise, même parfaitement structurée, reste vulnérable aux imprévus de la vie qui peuvent toucher ses dirigeants ou ses actifs clés. La sécurisation à 360° consiste à anticiper ces risques pour garantir la continuité de l’activité quoi qu’il arrive.

L’un des risques les plus sous-estimés est la disparition ou l’incapacité d’une personne indispensable au fonctionnement de l’entreprise. C’est là qu’intervient l’assurance « homme-clé ». Un expert de Credipro explique que l’assurance ‘homme-clé’ protège l’entreprise des pertes financières liées à l’incapacité ou au décès d’un collaborateur essentiel. Les fonds versés permettent à l’entreprise de se réorganiser, de recruter un remplaçant ou de compenser la baisse d’activité. Dans la même logique, le dirigeant doit aussi se protéger. La rédaction d’un mandat de protection future permet d’anticiper une incapacité temporaire ou permanente, évitant une mise sous tutelle qui paralyserait les décisions et l’activité de l’entreprise.

Enfin, la sécurisation passe par la protection de vos actifs immatériels, et notamment votre marque. C’est un réflexe à avoir dès le premier jour, avant même l’immatriculation. Cette protection est une démarche stratégique qui doit être menée avec méthode.

Plan d’action : Protéger votre marque dès la création

- Vérifier la disponibilité : assurez-vous que le nom commercial et la marque que vous visez ne sont pas déjà pris ou protégés.

- Déposer au bon nom : déposez la marque au nom de la société (une fois créée) et non en votre nom propre, pour qu’elle soit un actif de l’entreprise.

- Sécuriser la propriété intellectuelle : mentionnez clairement l’apport ou la cession de toute propriété intellectuelle (logo, code, etc.) dans les statuts ou un pacte d’associés.

- Surveiller les dépôts : mettez en place une veille pour être alerté si un concurrent tente de déposer une marque similaire.

- Définir les conditions d’usage : si vous êtes plusieurs associés, clarifiez dans un pacte qui peut utiliser la marque et dans quelles conditions en cas de départ.

Pour transformer ces principes en une protection concrète et adaptée à votre projet unique, la prochaine étape est de réaliser un audit de vos ambitions et de les traduire dans des statuts et des documents juridiques sur mesure. C’est l’investissement le plus rentable pour la sérénité de votre avenir d’entrepreneur.