Contrairement aux idées reçues, l’innovation n’est pas une question de budget mais de méthode, surtout pour une PME française. La clé est de capitaliser sur vos forces existantes en vous appuyant sur un écosystème conçu pour vous soutenir.

- L’État français, via des dispositifs comme le CII ou les aides Bpifrance, agit comme un véritable co-investisseur, réduisant significativement votre risque financier.

- Des solutions pragmatiques et peu coûteuses existent pour tester vos idées (POC en FabLab) et protéger vos créations (enveloppe Soleau, secret de fabrique) sans passer par un brevet onéreux.

Recommandation : Avant de chercher des financements externes, commencez par un audit interne de vos « actifs dormants » : compétences sous-exploitées, données clients, partenariats potentiels. C’est souvent là que se cache votre prochaine innovation.

Pour de nombreux dirigeants de PME et d’ETI industrielles en France, le mot « innovation » évoque l’image intimidante de laboratoires ultra-modernes, de budgets à sept chiffres et d’équipes de chercheurs venus de la Silicon Valley. Cette perception crée un sentiment de décalage, une conviction que l’innovation est un jeu réservé aux géants du numérique ou aux start-ups financées par le capital-risque. On vous répète qu’il faut « innover ou mourir », tout en vous laissant seul face à une montagne qui semble insurmontable : trop chère, trop complexe, trop risquée.

Les conseils habituels se limitent souvent à des injonctions vagues. On parle d’agilité, de « penser hors de la boîte », ou on mentionne le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) comme une formule magique, sans jamais vraiment détailler le mode d’emploi pour une structure qui n’a pas de département R&D dédié. Cette vision partielle occulte une réalité bien plus encourageante et spécifique à notre territoire. Et si la véritable clé n’était pas de copier les modèles étrangers, mais de maîtriser les leviers de l’écosystème français, l’un des plus favorables au monde pour les PME innovantes ?

Cet article n’est pas une dissertation théorique sur la créativité. C’est un manuel opérationnel, pensé pour le dirigeant de PME qui a les pieds sur terre. Nous allons déconstruire le processus d’innovation, non pas comme une quête héroïque, mais comme une série d’étapes pragmatiques et accessibles. De la définition du bon type d’innovation pour votre activité à la protection intelligente de vos créations, en passant par les tests rapides et, surtout, les mécanismes de financement public qui transforment l’État en votre premier partenaire d’investissement. L’objectif est clair : vous donner les moyens de transformer vos idées en valeur tangible, ici, en France.

Pour vous guider à travers les étapes concrètes de ce parcours, cet article est structuré comme une feuille de route. Chaque section aborde une question clé que se pose tout dirigeant désireux de lancer une dynamique d’innovation durable au sein de son entreprise.

Sommaire : Le manuel de l’innovation accessible pour les PME françaises

- Innover, oui, mais à quel niveau ? Choisir le bon type d’innovation pour votre stratégie

- Comment savoir ce que vos concurrents préparent dans leur labo ?

- Le POC : comment tester la faisabilité de votre innovation en quelques semaines (et non en quelques années)

- Brevet, secret de fabrique, enveloppe Soleau : quelle protection pour votre innovation ?

- Comment l’État peut devenir le premier investisseur de votre innovation

- Le crédit d’impôt recherche : comment l’État peut financer une partie de votre innovation

- Votre marque vous appartient-elle vraiment ? Le danger de ne pas la déposer à l’INPI

- Vos données sont-elles vraiment les vôtres ? Reprendre le contrôle à l’heure du cloud et de l’IA

Innover, oui, mais à quel niveau ? Choisir le bon type d’innovation pour votre stratégie

La première erreur est de croire que l’innovation doit être une « rupture » spectaculaire qui réinvente tout un secteur. Pour une PME, la performance se trouve souvent dans des améliorations plus ciblées et pragmatiques. Le phénomène n’est d’ailleurs pas marginal ; une étude récente révèle qu’en France, près d’un tiers des PME sont déjà engagées dans un processus d’innovation. L’enjeu n’est donc pas tant de se lancer, mais de choisir le bon champ de bataille. On distingue généralement quatre types d’innovation :

- L’innovation de produit : créer un bien ou un service entièrement nouveau ou améliorer significativement un produit existant.

- L’innovation de procédé : optimiser vos méthodes de production ou de distribution pour gagner en efficacité, en qualité ou réduire les coûts.

- L’innovation de commercialisation : changer la manière de vendre, le packaging, le positionnement ou le modèle économique (passer de la vente à l’abonnement, par exemple).

- L’innovation d’organisation : repenser les structures internes, les méthodes de management ou les partenariats pour stimuler la collaboration et la créativité.

Pour une PME industrielle, l’innovation de procédé est souvent le point d’entrée le plus naturel et le plus rentable. L’objectif n’est pas d’inventer la machine à téléportation, mais d’optimiser une ligne de production, de réduire des déchets ou d’améliorer la logistique. C’est ce qu’on appelle l’innovation frugale : faire mieux avec les ressources que l’on a déjà.

Étude de cas : Nord Technique, l’innovation frugale en action

Cette PME française de 10 salariés, initialement spécialisée dans la maintenance, a su identifier une opportunité en développant sa propre gamme de mobilier urbain. Avec un investissement de seulement 15 000 €, elle a conçu et produit un abribus éco-conçu, alimenté par énergie solaire. Cet exemple, documenté par Chef d’entreprise Magazine, démontre qu’une innovation de produit pertinente n’exige pas des millions d’euros, mais une bonne lecture des besoins du marché et une capitalisation sur un savoir-faire existant.

Comment savoir ce que vos concurrents préparent dans leur labo ?

Innover en aveugle est le meilleur moyen de réinventer ce qui existe déjà ou de manquer une tendance de fond. Mettre en place une veille concurrentielle et technologique n’est pas une activité réservée aux grands groupes. Avec les bons outils, souvent gratuits, une PME peut construire un radar très efficace pour capter les signaux, même les plus faibles. L’objectif est double : s’inspirer des bonnes idées et anticiper les menaces pour ne pas être pris de court.

Une stratégie de veille efficace pour une PME repose sur la combinaison de plusieurs sources d’information. Il ne s’agit pas de tout lire, mais de cibler les informations à haute valeur ajoutée. Voici un tableau de bord simple à mettre en place :

- Alertes automatisées : Utilisez des services comme Google Alerts pour surveiller les noms de vos concurrents associés à des mots-clés stratégiques tels que « innovation », « brevet », « R&D », ou encore « recrutement ingénieur ».

- Sources institutionnelles : La base de données des brevets de l’INPI est une mine d’or publique. Un concurrent qui dépose un brevet révèle une partie de sa stratégie R&D avec 18 mois d’avance. Les sites de Bpifrance ou des pôles de compétitivité de votre secteur sont également à surveiller.

- Réseaux professionnels : Suivre les profils LinkedIn des directeurs techniques ou des responsables innovation de vos concurrents permet de détecter des changements, des projets ou des participations à des événements.

- Le terrain : Rien ne remplace les discussions informelles. Participer régulièrement aux événements de votre CCI ou de votre syndicat professionnel est le meilleur moyen de « sentir le vent » et de comprendre les préoccupations et projets de l’écosystème.

L’investissement dans la veille est progressif et peut démarrer à coût zéro. Ce qui compte, c’est la régularité du processus. Une heure par semaine dédiée à cette tâche peut vous faire économiser des mois de développement et vous donner un avantage décisif.

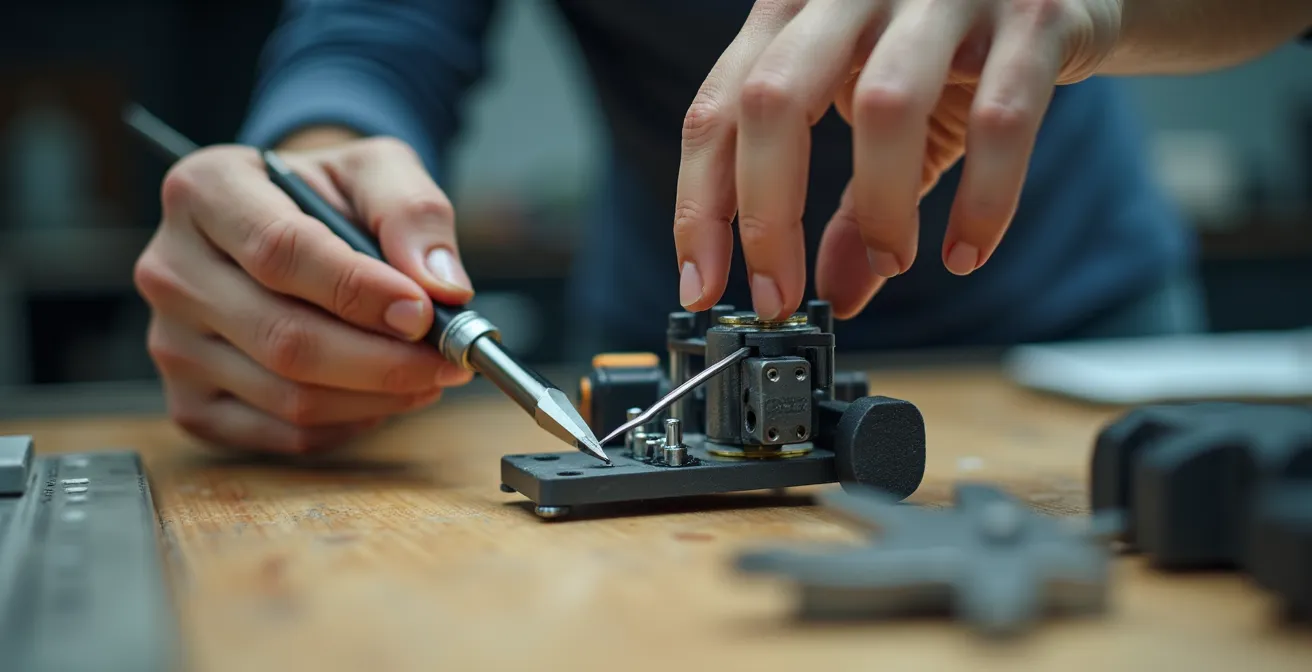

Le POC : comment tester la faisabilité de votre innovation en quelques semaines (et non en quelques années)

L’idée que le prototypage est un processus long et coûteux, aboutissant à un produit parfait, est un héritage du passé industriel. Aujourd’hui, la clé du succès est la vitesse d’apprentissage. C’est le rôle du Proof of Concept (POC) : une démonstration de faisabilité, rapide et à bas coût, qui vise à répondre à une seule question : « Est-ce que mon idée est techniquement réalisable et a-t-elle un intérêt pour un client ? ». Il ne s’agit pas de créer un produit fini, mais de valider une hypothèse critique avant d’investir massivement.

Pour un dirigeant de PME, l’écosystème français offre des ressources incroyables pour réaliser des POC sans avoir à construire son propre laboratoire. Oubliez l’idée d’acheter une machine à 100 000 €. Des structures sont là pour mutualiser ces équipements de pointe. Pensez notamment aux plus de 150 FabLabs répartis sur tout le territoire, qui donnent accès à des imprimantes 3D, des découpeuses laser et à une communauté d’experts pour quelques dizaines d’euros. Les lycées techniques, via leurs plateformes technologiques (PFT), ou les Centres Techniques Industriels (CTI) de votre filière sont aussi des partenaires précieux. En s’appuyant sur cet écosystème, il est possible de réduire les délais de prototypage jusqu’à 85%.

Ce processus de prototypage rapide est non seulement plus économique, mais il est aussi activement soutenu. Bpifrance, par exemple, considère le POC comme une étape clé et propose des financements spécifiques. Via son « Aide pour la Faisabilité de l’Innovation » (AFI), Bpifrance peut financer jusqu’à 50% de votre projet de faisabilité, avec des subventions pouvant atteindre 50 000 €. L’objectif est clair : encourager les entreprises à tester leurs idées, à prendre des risques mesurés et à « échouer vite » pour réussir plus vite.

Brevet, secret de fabrique, enveloppe Soleau : quelle protection pour votre innovation ?

« Il faut que je dépose un brevet ! » : c’est souvent le premier réflexe lorsque naît une idée innovante. Pourtant, le brevet est loin d’être la seule, ni toujours la meilleure, solution pour une PME. C’est un outil puissant, mais coûteux (entre 5 000 et 15 000 € en moyenne) et complexe à défendre en cas de litige. Une stratégie de protection de la propriété intellectuelle efficace doit être pragmatique et adaptée à la nature de votre innovation et à vos moyens.

Il existe un arsenal de protections, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. Le choix dépendra de votre secteur et de votre stratégie. Le secret de la recette du Coca-Cola, par exemple, n’a jamais été breveté ; sa valeur réside dans le fait qu’il est resté secret. Pour une PME, il est crucial de connaître les trois options principales :

- Le brevet : Il offre un monopole d’exploitation de 20 ans en échange d’une divulgation publique de l’invention. Idéal pour une innovation technologique de rupture, facile à copier si elle est connue (reverse engineering).

- Le secret de fabrique : Il consiste à ne rien divulguer et à protéger l’information en interne (clauses de confidentialité, accès restreints). Sa durée est illimitée tant que le secret est gardé. Parfait pour les recettes ou les procédés de fabrication difficiles à deviner de l’extérieur. Son coût est nul, mais sa défense est quasi impossible si le secret est éventé.

- L’enveloppe Soleau : Proposée par l’INPI pour 15 €, elle ne protège pas l’idée mais permet de lui donner une date certaine. C’est une preuve d’antériorité irréfutable qui prouve que vous étiez en possession de l’idée à une date donnée. Idéale pour les créations, les designs, les algorithmes ou les concepts, elle constitue une première ligne de défense simple et très peu coûteuse.

La décision entre ces options est stratégique. Le tableau suivant vous aide à visualiser quelle solution est la plus adaptée à votre situation.

| Critère | Brevet | Secret de fabrique | Enveloppe Soleau |

|---|---|---|---|

| Coût | 5000-15000€ | 0€ | 15€ |

| Durée protection | 20 ans | Illimitée si secret maintenu | Preuve d’antériorité 5 ans |

| Secteur adapté | Tech, pharma | Agroalimentaire, chimie | Création, design |

| Capacité défense PME | Moyenne (coûteux) | Faible (si divulgué) | Forte (preuve simple) |

Comment l’État peut devenir le premier investisseur de votre innovation

Le financement est le nerf de la guerre, et c’est souvent là que le dirigeant de PME baisse les bras, pensant qu’il faut convaincre des investisseurs privés ou risquer ses fonds propres. C’est ignorer la spécificité de l’écosystème français : l’État, à travers Bpifrance, les Régions et la fiscalité, est structurellement le premier partenaire financier de l’innovation pour les PME. Le problème n’est pas l’absence d’aides, mais leur méconnaissance. Une enquête récente est édifiante : seulement 1% des dirigeants de PME ont demandé le Crédit d’Impôt Innovation (CII), alors que près de 100 000 entreprises y seraient éligibles.

L’arsenal des aides publiques est vaste, mais il peut être organisé de manière logique, comme un parcours progressif. De l’idée à la mise sur le marché, il existe un guichet pour chaque étape. Pour s’y retrouver, il faut hiérarchiser les dispositifs du plus simple et immédiat au plus ambitieux. Chaque PME peut ainsi construire sa propre stratégie de financement en combinant ces différentes briques.

Le plus important est de comprendre que ces aides ne sont pas des « subventions » au sens péjoratif, mais des outils de partage de risque. L’État investit à vos côtés parce qu’il parie sur le fait que votre innovation créera de la croissance et de l’emploi demain. Il ne s’agit pas de charité, mais d’une politique industrielle stratégique dont votre PME est le principal bénéficiaire.

Votre plan d’action pour le financement public : les 5 niveaux d’aides à l’innovation

- Niveau 1 (immédiat) : le Statut JEI. Si votre entreprise a moins de 8 ans et consacre au moins 15% de ses charges à la R&D, demandez le statut de Jeune Entreprise Innovante. Il ouvre droit à des exonérations fiscales et sociales massives.

- Niveau 2 (3 mois) : les Aides régionales. Contactez votre Région. La plupart proposent des « chèques innovation » ou des subventions directes allant de 7 000€ à 50 000€ pour financer une étude de faisabilité, un prototype ou un conseil.

- Niveau 3 (6 mois) : Bpifrance. C’est le guichet unique de l’innovation. Du Prêt Innovation (de 50k€ à 5M€) à l’Aide pour la Faisabilité de l’Innovation (AFI) via France 2030, leurs outils couvrent tout le cycle de vie du projet.

- Niveau 4 (9 mois) : le Concours i-Nov. Si votre projet est particulièrement ambitieux (« deeptech »), ce concours finance des projets jusqu’à 2 millions d’euros.

- Niveau 5 (continu) : la Thèse CIFRE. Embauchez un doctorant pour travailler sur votre projet R&D pendant 3 ans. Son salaire est subventionné à hauteur de 50% par l’État, vous donnant accès à une ressource de recherche de haut niveau à coût maîtrisé.

Le crédit d’impôt recherche : comment l’État peut financer une partie de votre innovation

Au-delà des subventions et des prêts, le levier de financement le plus puissant et le plus pérenne pour l’innovation en France est fiscal. Le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) et son petit frère, le Crédit d’Impôt Innovation (CII), sont des dispositifs exceptionnels qui permettent à une entreprise de déduire une partie de ses dépenses de R&D et d’innovation de son impôt sur les sociétés. S’il n’y a pas d’impôt à payer, l’État vous rembourse la somme. C’est un droit, pas une faveur.

La complexité apparente de ces dispositifs rebute de nombreux dirigeants de PME. Pourtant, la logique est simple. Le CIR cible la recherche et développement (activités visant à lever une incertitude scientifique ou technique), tandis que le CII est spécifiquement conçu pour les PME et cible les dépenses d’innovation (conception de prototypes ou pilotes de produits nouveaux). Beaucoup de PME industrielles qui développent de nouveaux produits sont éligibles au CII sans le savoir.

Pour sécuriser sa déclaration, la clé est la rigueur documentaire. Il ne suffit pas d’innover, il faut pouvoir le prouver. Cela passe par la tenue d’un cahier de laboratoire, un suivi précis des temps passés par les salariés sur le projet, et la rédaction d’un dossier technique justifiant la nouveauté et l’état de l’art. Il est même possible de demander un « rescrit fiscal » à l’administration pour valider en amont l’éligibilité de votre projet et sécuriser votre démarche. Bien maîtrisé, cet outil transforme une partie de vos coûts d’innovation en créance sur l’État.

Le tableau suivant résume les différences clés entre les deux dispositifs pour vous aider à identifier celui qui correspond à votre projet.

| Dispositif | Cible | Taux | Plafond | Dépenses éligibles |

|---|---|---|---|---|

| CIR | Toutes entreprises | 30% jusqu’à 100M€, puis 5% | Illimité | R&D fondamentale et appliquée |

| CII | PME uniquement | 30% (taux 2023) | 120 000€/an (soit 400 000€ de dépenses) | Prototypes, pilotes produits nouveaux |

Votre marque vous appartient-elle vraiment ? Le danger de ne pas la déposer à l’INPI

L’innovation ne se résume pas à l’invention technique ; elle s’incarne dans un nom, un logo, une identité. Votre marque est souvent votre actif le plus précieux, celui que vos clients reconnaissent. Pourtant, de nombreuses PME négligent de la protéger, pensant que le simple usage commercial suffit. C’est une erreur potentiellement dévastatrice. En France, la propriété d’une marque naît de son dépôt à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), et non de son usage.

Ne pas déposer sa marque, c’est laisser la porte ouverte à deux risques majeurs. Le premier est qu’un concurrent la dépose avant vous, vous forçant à changer de nom et à perdre tout le capital de notoriété que vous avez construit. Le second, de plus en plus fréquent, est le cybersquatting : une personne malveillante dépose votre marque et réserve les noms de domaine correspondants pour vous les revendre à prix d’or. Les pertes pour les PME françaises victimes de ces pratiques peuvent atteindre de 50 000€ à 200 000€, sans compter les dégâts d’image.

La protection de votre marque doit être pensée comme la construction d’une forteresse numérique et juridique. Le dépôt à l’INPI en est la première pierre, mais la stratégie doit être plus large. Elle consiste à verrouiller votre identité sur tous les fronts :

Cette démarche proactive, qui représente un coût initial limité (un dépôt INPI pour 3 classes coûte environ 250€), est un investissement infiniment plus rentable que les frais juridiques et les pertes commerciales engendrés par une usurpation. Votre marque est le visage de votre innovation ; assurez-vous qu’elle vous appartienne sans ambiguïté.

À retenir

- L’innovation la plus efficace pour une PME est souvent « frugale » : elle consiste à améliorer un procédé ou un produit en capitalisant sur les savoir-faire et ressources déjà présents dans l’entreprise.

- L’écosystème français (Bpifrance, Régions, fiscalité) est conçu pour co-investir aux côtés des PME, partageant ainsi le risque et rendant le financement accessible à chaque étape du projet.

- La protection de l’innovation ne se limite pas au brevet. Des outils pragmatiques et peu coûteux comme l’enveloppe Soleau et le secret de fabrique sont souvent plus adaptés à la réalité des PME.

Vos données sont-elles vraiment les vôtres ? Reprendre le contrôle à l’heure du cloud et de l’IA

Dans l’économie numérique, les données sont le nouvel or noir. Vos fichiers clients, vos données de production, vos plans de R&D… ces actifs immatériels constituent une part croissante de la valeur de votre entreprise. Or, avec la généralisation du cloud et l’émergence de l’intelligence artificielle, la question de la propriété et du contrôle de ces données devient critique. Utiliser les services d’un géant américain du cloud pour héberger les plans de votre prochaine innovation pose une question fondamentale de souveraineté et de sécurité.

La protection de vos données innovantes ne doit pas être une pensée après coup, mais un principe intégré dès le début de tout projet. Cela passe par une série de bonnes pratiques qui forment une véritable hygiène numérique. Il ne s’agit pas de se couper du monde, mais de faire des choix éclairés pour garder la maîtrise de ses actifs stratégiques. Voici les piliers d’une stratégie de protection des données pour une PME innovante :

- Choisir un cloud souverain : Pour vos données les plus sensibles (R&D, secrets de fabrication), privilégiez des acteurs français ou européens comme OVHcloud ou Scaleway, qui sont soumis au droit européen et vous garantissent que vos données ne seront pas accessibles via des lois extraterritoriales comme le Cloud Act américain.

- Chiffrer systématiquement : Le chiffrement est votre meilleure assurance. Des outils gratuits et robustes comme VeraCrypt permettent de créer des conteneurs chiffrés pour vos données de projet et vos échanges avec des partenaires.

- Contractualiser la confidentialité : Ne vous contentez pas d’un accord de confidentialité (NDA) standard. Faites-le renforcer par votre conseil juridique avec des clauses spécifiques sur la propriété intellectuelle des données échangées et les pénalités en cas de fuite.

- Former et auditer : La plus grande faille de sécurité est souvent humaine. Sensibilisez vos équipes aux risques (phishing, mots de passe) en vous appuyant sur les guides gratuits de l’ANSSI. Un audit trimestriel des accès et un test d’intrusion basique peuvent prévenir de nombreuses catastrophes.

Innover n’est donc pas un sprint pour génies solitaires, mais un marathon pour équipes organisées. En suivant cette feuille de route, vous transformez un défi intimidant en un projet d’entreprise structuré, finançable et protégé. L’étape suivante n’est pas de chercher des millions, mais de faire le premier pas : auditer vos forces internes et prendre rendez-vous avec votre conseiller Bpifrance ou votre CCI locale. L’écosystème est prêt à vous accompagner.